Li group-李彦光课题组

Converting CO₂ into valuable chemicals in acidic environments: Iodide ions unlock efficient ethylene production

The emission of carbon dioxide (CO₂) is one of the primary factors contributing to air pollution and climate change on Earth. In recent years, energy engineers have thus been trying to develop systems that could reduce the presence of CO₂ in the air.

我国学者在酸性电催化二氧化碳还原领域取得进展

在国家自然科学基金项目(批准号:52425209、52161160331)等资助下,苏州大学李彦光教授团队在酸性电催化二氧化碳还原领域取得进展。相关成果以“强酸条件下表面吸附碘离子诱导增强CO2电还原多碳产物”为题,于2025年12月2日在线发表在《自然•能源》(Nature Energy)期刊。

苏州大学,最新Nature Energy!

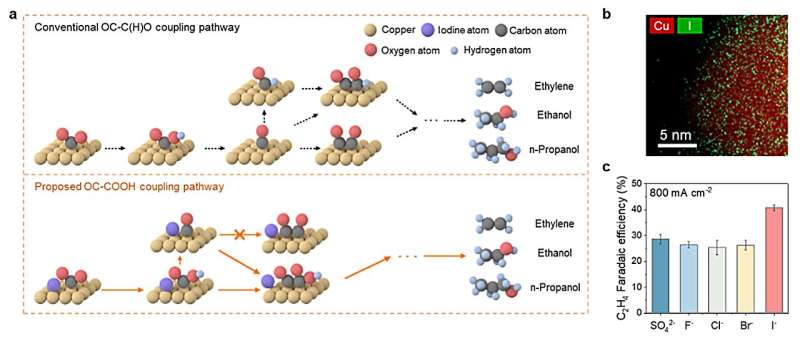

苏州大学李彦光教授联合王璐教授:利用表面吸附的碘离子(I⁻)对铜催化剂进行原位调控。研究发现,当通过电解液引入 I⁻ 时,它们能够在 CO₂RR 条件下稳定地吸附在铜表面,显著提高乙烯选择性,使其几乎翻倍,并降低高达 300 mV 的反应过电位。这项工作为酸性条件下 CO₂ 电催化提供了全新的机理视角和设计策略。

Deciphering cation-coupled mechanisms in electrochemical CO2 reduction via electrokinetic analysis

苏大李彦光Angew:工业废气直转化!阳离子膜电解新策略实现甲酸高效合成

苏州大学李彦光团队提出一种基于阳离子交换膜(CEM)的膜电极组件(MEA),通过表面修饰带正电的PiperION离子聚合物,实现碳酸氢盐高效电解制甲酸。

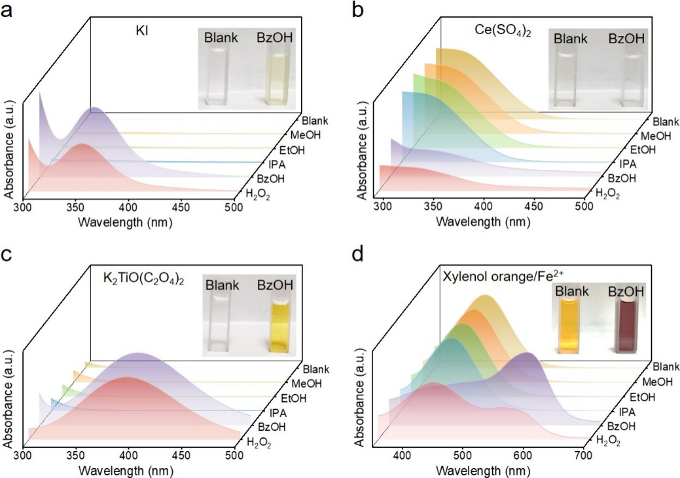

苏州大学李彦光课题组ACS Energy Letter: 解析牺牲剂在过氧化氢光合成中的作用:促进还是干扰?

在光催化过氧化氢(H2O2)合成领域,醇类牺牲剂常被用于捕获光生空穴来提升反应速率。但值得注意的是,这些添加剂本身可能对H2O2的定量检测产生系统性干扰,这一关键问题直接关系实验数据的可信度与催化活性的准确评估,却长期缺乏系统性研究。本研究通过实验与理论分析的结合,揭示了醇类牺牲剂对于H2O2合成及定量过程中的干扰机制。

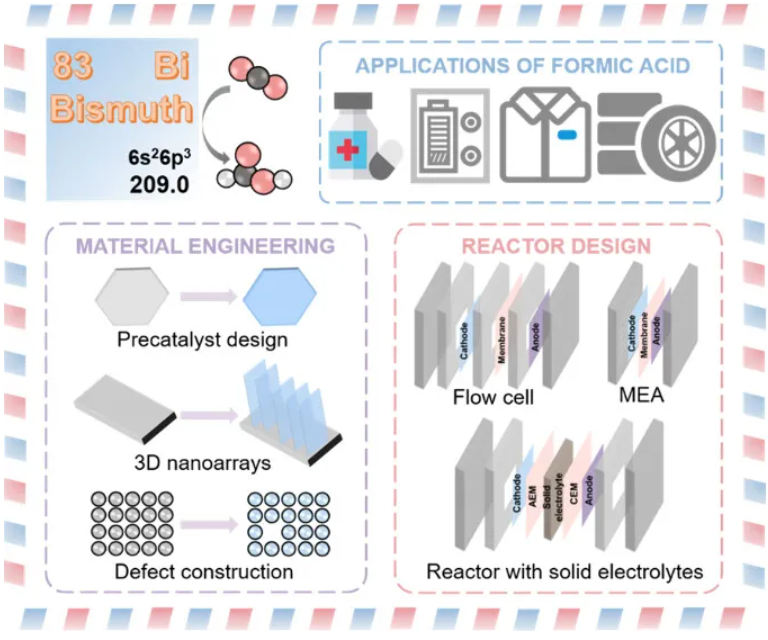

苏州大学李彦光教授团队:基于铋基催化剂电催化二氧化碳还原生产甲酸的材料优化与器件设计

近日,苏州大学李彦光教授团队的AMR述评文章 “Bismuth-Catalyzed Electrochemical Carbon Dioxide Reduction to Formic Acid: Material Innovation and Reactor Design”在线发表,该文章系统回顾了铋基催化剂在电催化二氧化碳还原制甲酸领域的早期发展历程,总结了材料设计与相关器件优化的前沿研究进展,并对该领域面临的挑战和未来发展前景进行了展望。

Contributors to the Journal of Materials Chemistry A Emerging Investigators 2024 collection

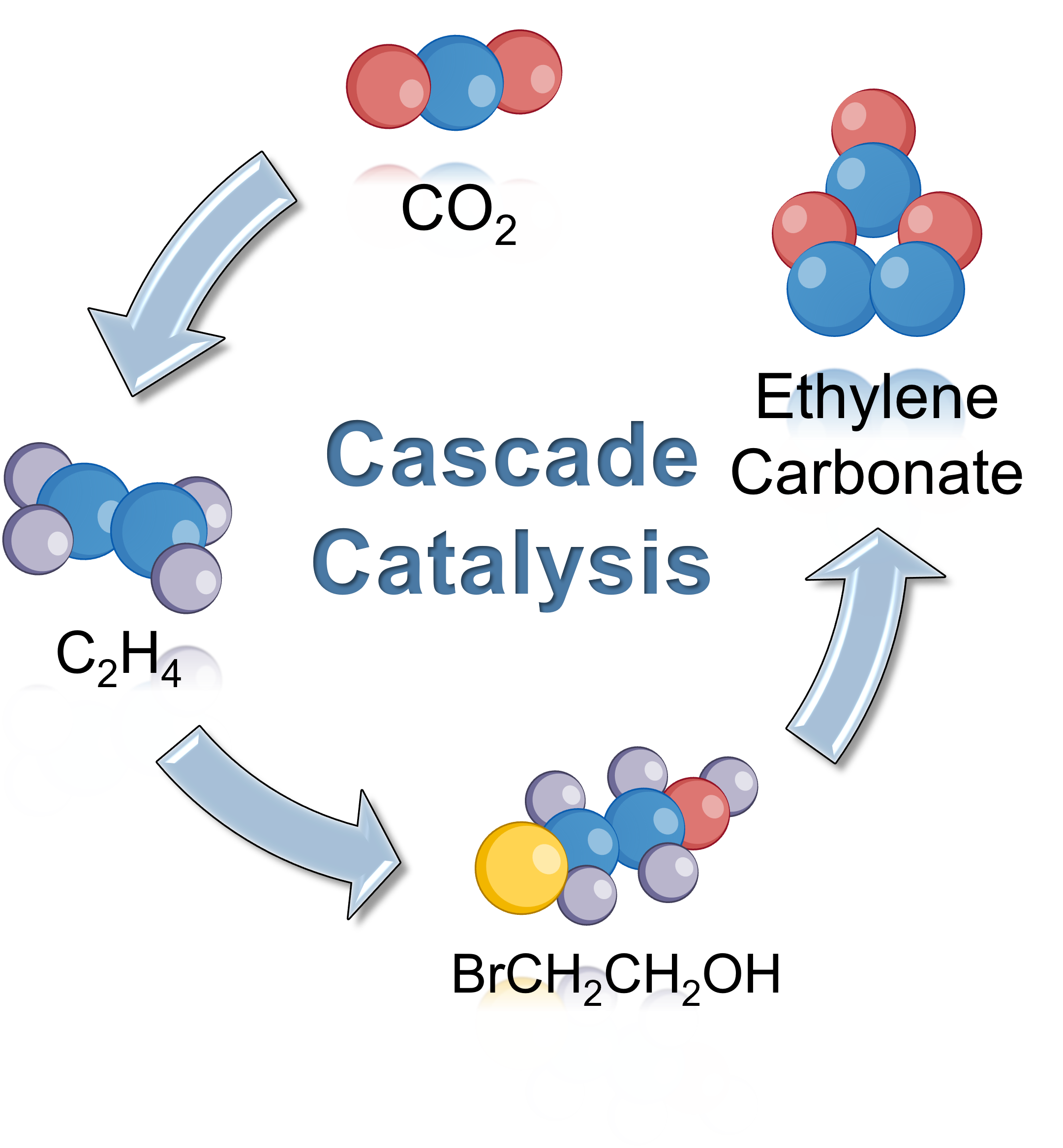

李彦光/韩娜JACS:环境条件下串联催化CO2合成碳酸乙烯酯

碳酸乙烯酯(EC)是最简单的环状碳酸酯,具有重要工业意义,其中最重要的是锂离子电池的重要电解质。通常合成碳酸乙烯酯的过程包括有毒性的原料,合成过程在更高的温度和压力。有鉴于此,苏州大学李彦光教授、韩娜副教授等报道提出了一种在环境条件下将二氧化碳转化为碳酸乙烯酯(EC)的级联催化路线。

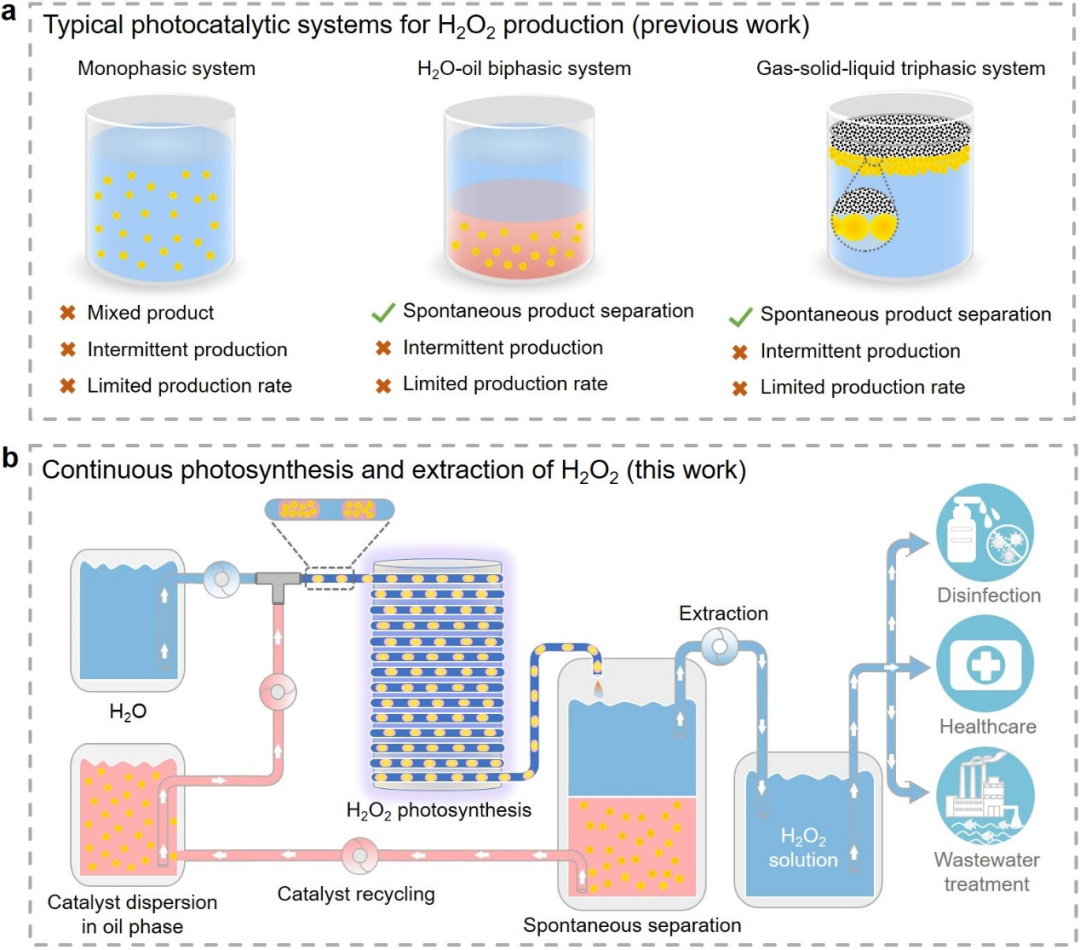

苏州大学李彦光团队Nat Commun: 双相流动系统实现连续H₂O₂光合成和自动提取

目前大多数光催化产H2O2的研究主要是在间歇批式反应体系下进行,但该体系存在光强分布不均匀、光散射作用较强、O2传质动力学缓慢等问题,导致H2O2产率低且不利于反应体积的扩大。本研究提出构建双相流动反应的思路,将以上二者的优势有机整合。在双相流动体系下,这种独特的超疏水性质使得催化剂在反应过程中可以稳定地分散在油相,而生成的H2O2则自发地与油相分离并迁移至水相,实现自动的催化剂循环和产物的自动分离。