Li group-李彦光课题组

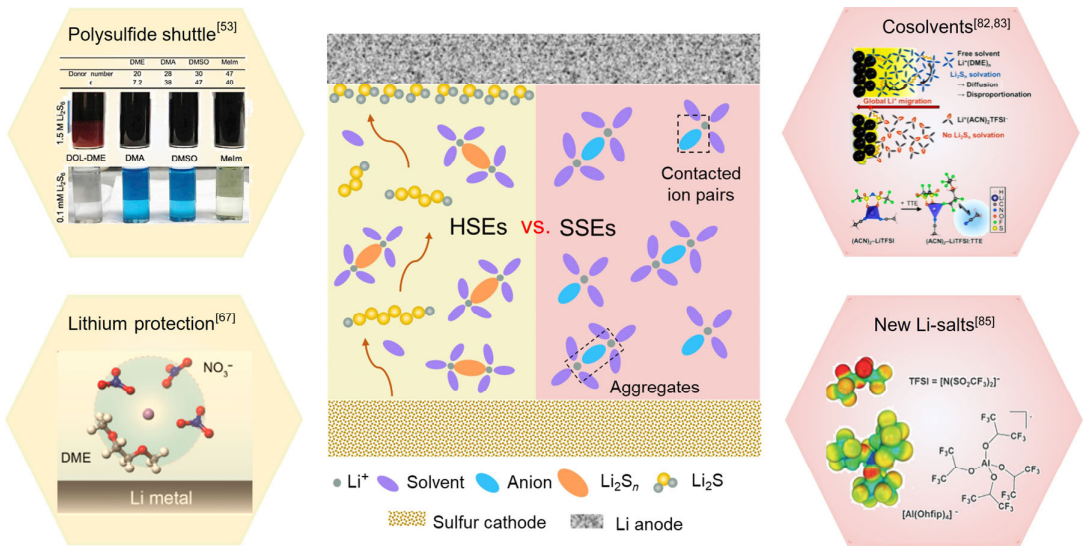

Nano Res. Energy:实用化贫电解液锂硫电池何去何从?高溶型电解液和微溶型电解液对比与展望

2022年6月3日,苏州大学李彦光教授团队在Nano Research Energy 发表了题为 “Towards practical lean-electrolyte Li–S batteries: Highly solvating electrolytes or sparingly solvating electrolytes?” 的综述论文。

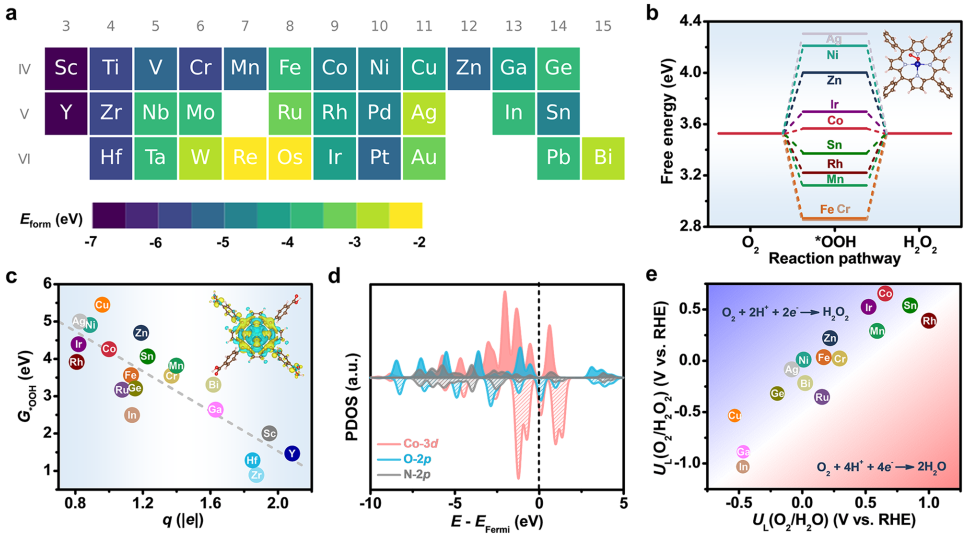

催化开天地:苏大/物构所Nature子刊--理论指导实验!HOFs用于电催化合成H2O2

相比于成熟的蒽醌氧化工艺,双电子氧还原反应 (2e-ORR) 使H2O2按地按需生产成为可能。考虑到电化学装置对质子交换膜的要求,在酸性电解质进行2e-ORR更接近实用。目前综合性能最优的催化材料是 Pd-Hg 和 Pt-Hg 合金,其次是 Au 及其合金。不幸的是,高昂的成本以及毒性限制进一步的使用。因此大量研究集中于开发非贵金属催化剂用于2e-ORR制备H2O2。

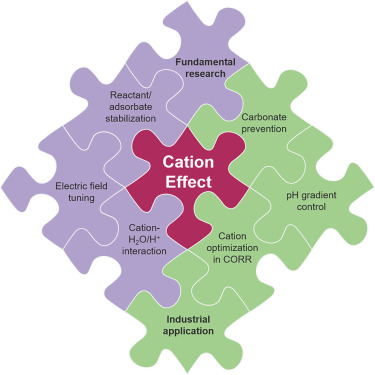

Chem Catal:理解和利用电化学二氧化碳还原反应中的阳离子效应 | Cell Press论文速递

最近,苏州大学功能纳米与软物质研究院李彦光教授和王昱沆教授在Cell Press细胞出版社旗下Chem Catalysis期刊发表了题为“Understanding and leveraging the effect of cations in the electrical double layer for electrochemical CO2 reduction”的前瞻性文章,介绍了阳离子效应在电化学CO2RR方面的前沿进展。

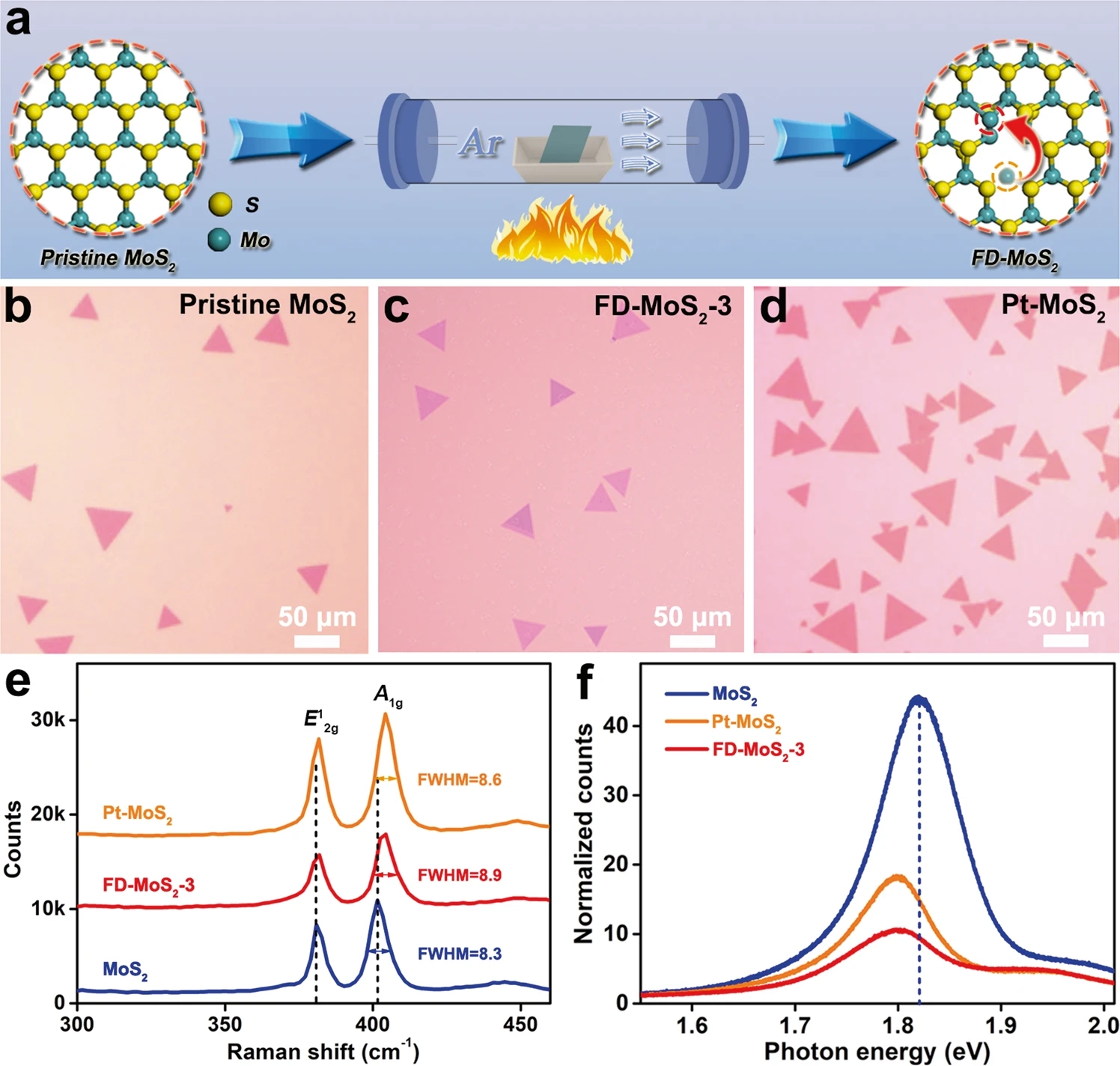

苏州大学等Nat. Commun.: 弗兰克尔缺陷结构用于高效催化析氢

近日,苏州大学李彦光教授、天津理工大学罗俊教授、湖南大学刘松教授以及华东理工大学戴升教授(共同通讯)联合在国际著名期刊Nature Communications 上发表题为“Frenkel-defected monolayer MoS2 catalysts for efficient hydrogen evolution”的文章。许杰、邵功磊以及唐璇为本文共同第一作者。

李彦光教授入选Elsevier2021年“中国高被引学者”榜单

4月14日,全球性信息分析公司爱思唯尔(Elsevier)正式发布了2021“中国高被引学者”(Highly Cited Chinese Researchers)榜单。4701名各学科全球最具影响力的中国学者上榜,其中李彦光教授连续5年入选!

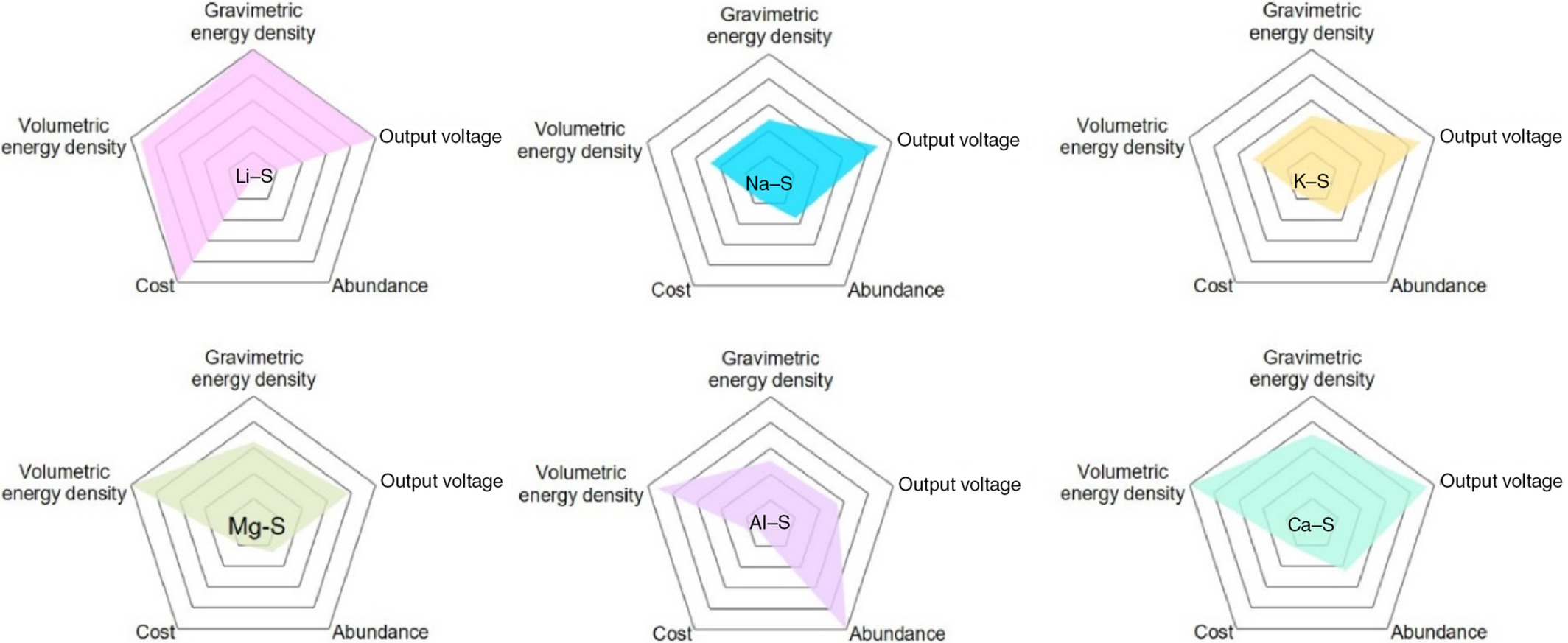

Mat+: 苏州大学李彦光教授团队InfoMat:金属─硫电池的研究发展:锂硫电池能给我们带来哪些借鉴?

苏州大学李彦光教授团队对金属硫电池体系(包括Li-S、Na-S、K-S、Ca-S、Mg-S和Al-S)进行了系统介绍,分析和概括了金属硫电池在多硫化物穿梭、硫电极钝化失活和金属负极稳定性等方面的关键科学问题,并详细介绍了相应的解决策略。最后,基于锂硫电池的研究经验,对未来金属硫电池的发展进行了展望。

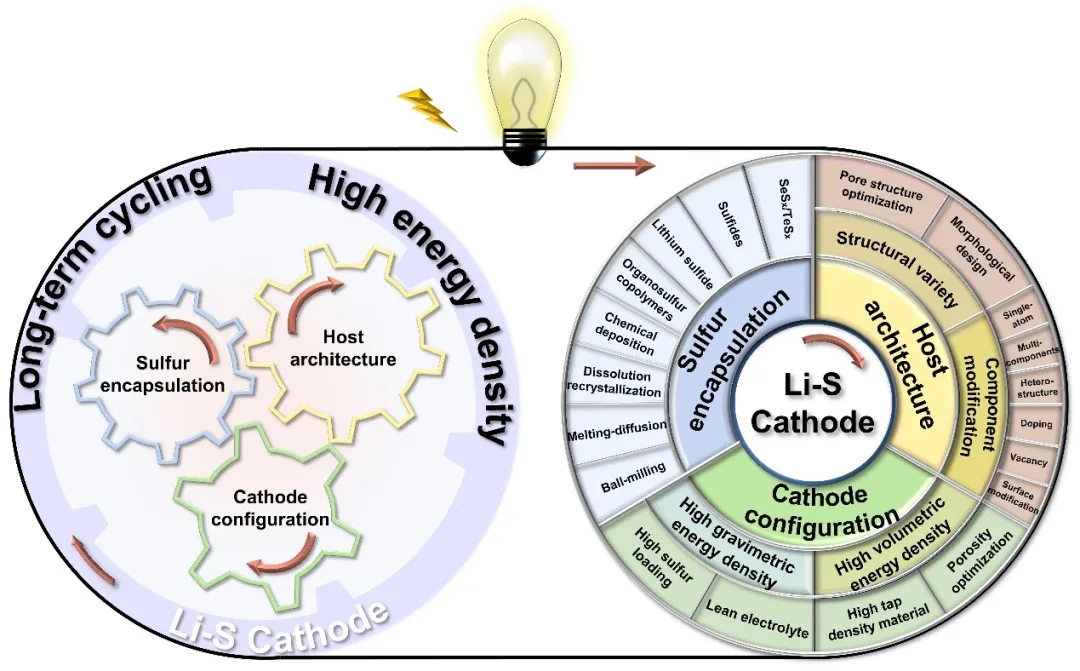

MaterialsViews:苏州大学张亮、李彦光团队SusMat综述:实用化锂硫电池的先进硫正极设计准则

实现“碳中和”目标对能源的高效获取、存储、转化和利用提出了新的挑战。锂离子电池在过去30年里给便携式电子设备与电动汽车等领域带来了革命性的变化,然而其受限的能量密度已经越来越难满足当前迅速发展的社会需求。开发具有高能量密度的新型锂二次电池成为目前电池领域技术研究的热点。相较于其它锂电池,锂硫电池具有更高的能量密度(2600 Wh kg-1),展现出更为广阔的市场应用前景。但是,硫正极严重的穿梭效应和迟缓的动力学转化无疑阻碍了锂硫电池的商业化进程。

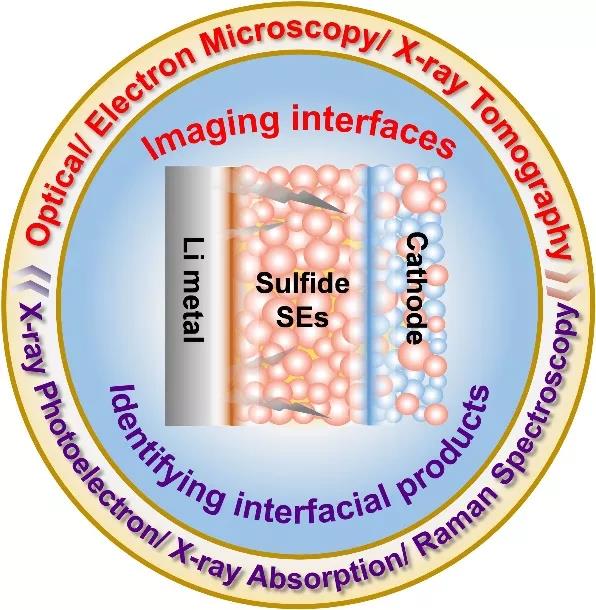

MaterialsViews:加拿大西安大略大学孙学良,苏大李彦光Small Structures:应用于全固态锂离子电池中电极界面研究的新兴表征技术

与传统的基于液态电解液的锂离子电池相比,全固态锂电池因具有更高的安全性和高能量密度而受到越来越多的关注。基于硫化物固态电解质的全固态锂电池是最受研究者欢迎的下一代电化学储能器件之一,这是因为其能展现出与传统液态电解液相媲美的离子电导率(室温下即可高达 10-2 S cm-1)、良好的机械延伸性、以及非常低的晶界电阻并能与各种电极材料形成较好的物理接触。

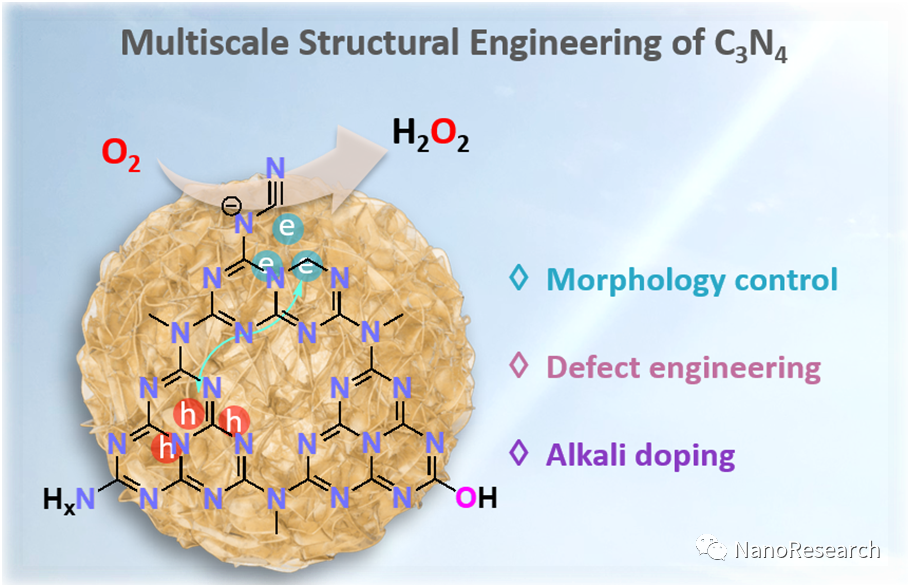

Nano Res.│苏州大学李彦光课题组:多尺度结构调控实现C₃N₄高效光催化产双氧水

过氧化氢(H2O2)作为一种绿色氧化剂,被广泛应用于化学合成、环境治理、医药等领域,市场需求量巨大。H2O2 也可作为一种清洁燃料用于H2O2燃料电池,其能量密度甚至可与压缩氢气相媲美。目前,工业上H2O2的制备主要依赖于传统蒽醌氧化法,具有工艺复杂、能耗大等不足。

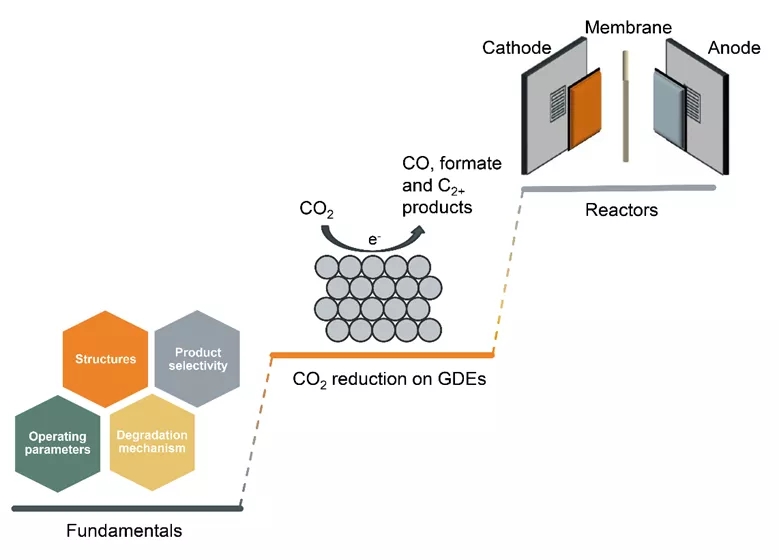

Mat+:苏州大学王昱沆、李彦光课题组InfoMat综述:基于气体扩散电极的电化学CO₂还原研究进展

化石燃料的大量消耗导致近年来大气中CO2浓度显著增加,造成了全球温度逐年上升。由此带来的环境问题,如气候恶化、海平面上升等,是人类社会必须应对的严峻挑战。在此背景下,全球科学家正在努力探索各种途径,尝试将CO2转化为具有较高经济附加值的各类化学品或燃料,实现“碳中和”长远目标。