Li group-李彦光课题组

李彦光和黄勃龙团队EES: Ni-salophen催化剂实现不同浓度下CO₂高效光催化还原

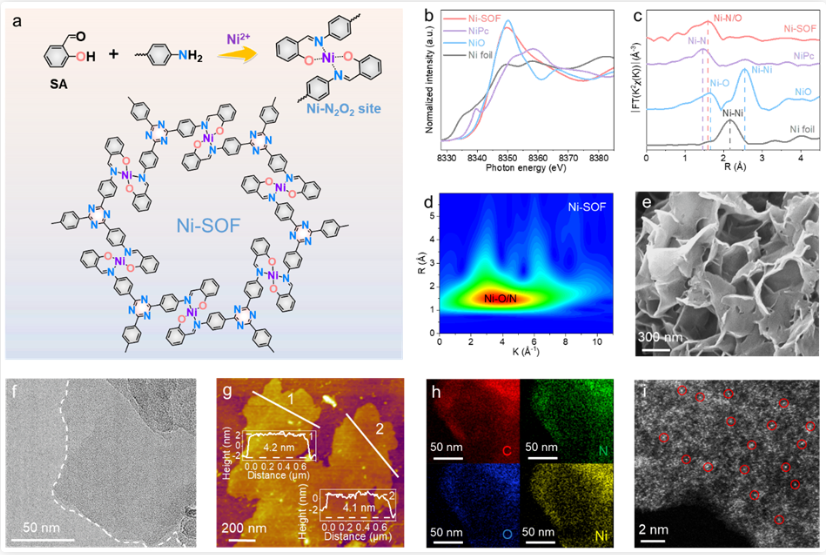

近年来,光催化CO2还原制备高附加值燃料吸引了人们的广泛关注。然而,实现低浓度CO2的高效选择性转化依然充满挑战。本工作报道了一种多孔金属-salophen (M-SOF) 框架材料的分子调控策略实现了不同CO2浓度(2 ~ 100 v %)的高选择性光还原。其中以Ni为中心金属和N2O2配位环境的Ni-SOF样品在纯CO2条件下,CO产率高达16908 μmol h-1 g-1,选择性可达98%。即使在稀释的CO2下,Ni-SOF也能保持其优异的催化活性和选择性。

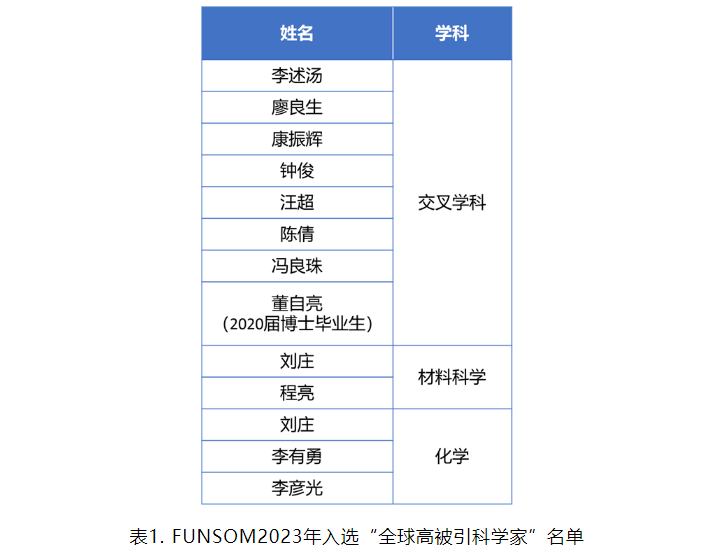

2023年“全球高被引科学家”发布:FUNSOM13人次入选

专业信息服务提供商科睿唯安(Clarivate Analytics)发布了2023年度“全球高被引科学家”名单,来自全球67个国家和地区1300多个机构的7125人次入选。苏州大学共计21人次入选,在中国内地高校入选数排名中位列第10。本年度,FUNSOM共13人次(12位)入选“全球高被引科学家”!

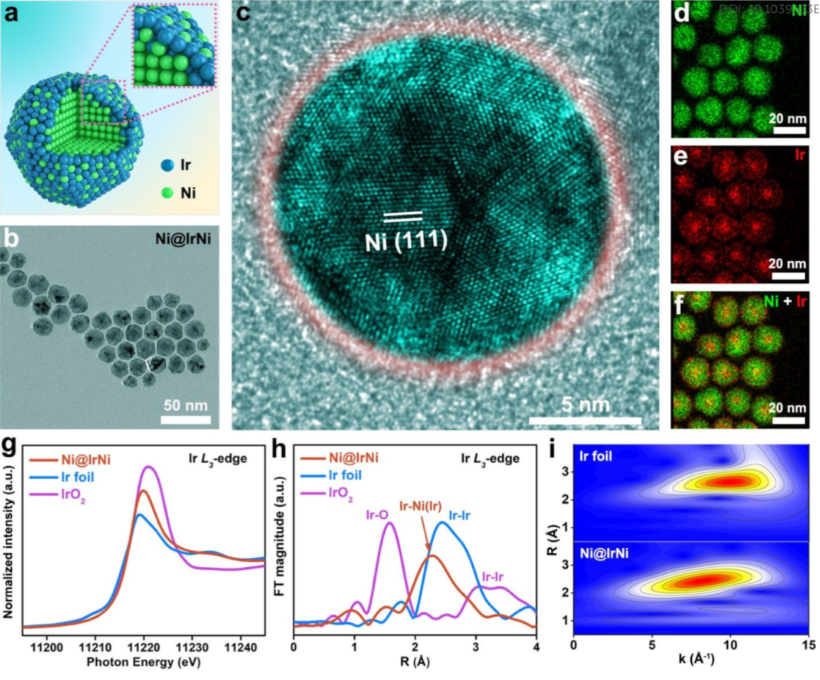

苏州大学李彦光团队EES:Ni纳米粒子表面铱合金的电子效应促进碱性氢电催化

碱性氢氧化反应(HOR)和析氢反应(HER)是重要的电催化反应。不幸的是,由于关键反应中间体在现有电催化剂上的不利吸附,使得它们的反应动力学缓慢。 在这里,苏州大学Li Yanguang、Han Na、Wang Lu、Zhong Jun表明纳米级合金化产生的电子效应可以弥补这一挑战。

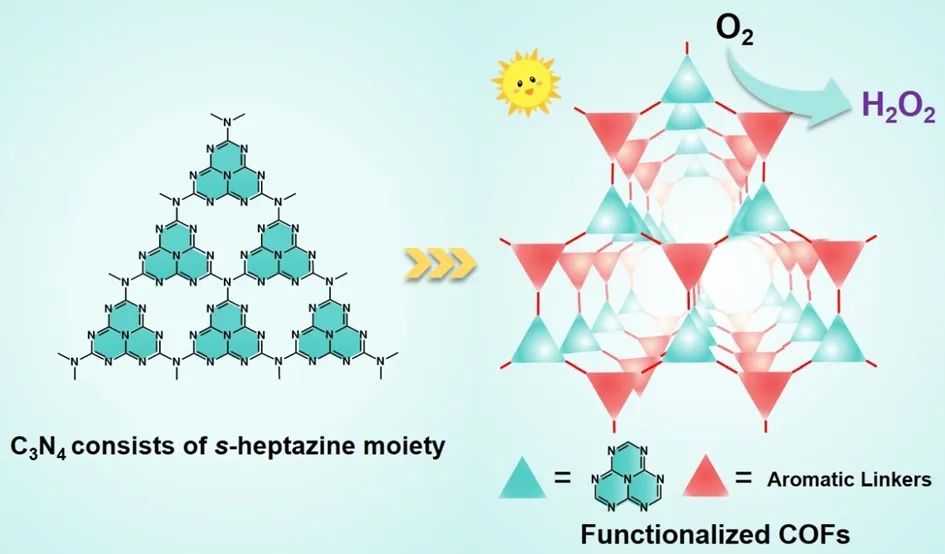

苏州大学李彦光课题组:氮化碳启发的共价有机框架光催化剂用于高效过氧化氢光合成

光催化合成H2O2是一种具有绿色应用前景的可持续H2O2制备策略,受到研究者的广泛关注。氮化碳(C3N4)是目前研究最为广泛的一类用于H2O2光合成的无金属光催化剂。然而,由于C3N4可见光吸收范围窄及其较快的光生电荷复合问题,导致光催化效率较低,严重限制了其光合成H2O2的实际应用。 基于对C3N4本征优势和固有缺陷的了解,本文提出将C3N4中的庚嗪构筑单元整合到具有共轭结构的COFs骨架中,以增强其光吸收性能、优化材料的电荷分离动力学,从而提升光催化H2O2的合成效率。

Nature Catalysis highlight:酸性膜电极体系中的高效CO2转化

苏州大学的李彦光、王昱沆等人开展了一项零间隙膜电极组件(MEA)配置中的电催化CO2还原反应的新工作,优化了酸性电解液中性能。用银气扩散电极选择性地将CO2转化为CO,以IrOx为阳极催化析氧反应,阳离子交换膜(CEM)将两个电极隔开。研究人员全面筛选了一系列阳极体,以固定浓度改变H2SO4 + M2SO4混合物中的碱性阳离子(M+),然后改变H2SO4和Cs2SO4的浓度,并且发现Cs+可以实现最高的性能。

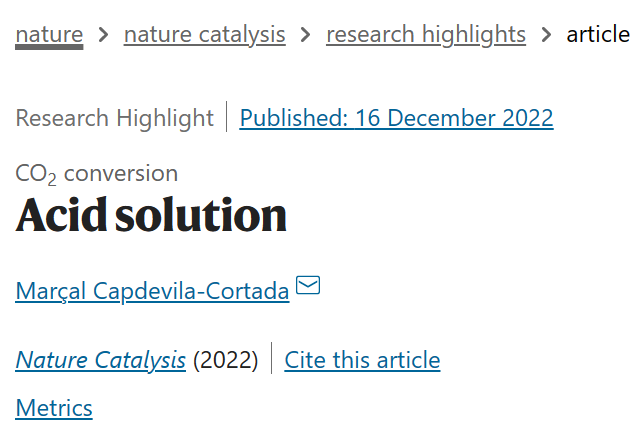

NSR:新型2D COF材料高效光催化制氢

二维共价有机框架材料(2D COFs)是一类新兴的有机半导体光催化材料,具有有序的分子骨架和丰富的孔结构,在太阳能燃料制备领域具有广阔应用前景。然而,有机半导体材料中光生载流子极易发生复合,同时有机骨架较强的疏水性也限制了水分子向孔内的扩散,因此其光催化活性通常较低。如何通过分子设计来进一步优化2D COF的光电性质和表面特性,以充分发挥其潜力,是目前该领域研究的重点和难点。

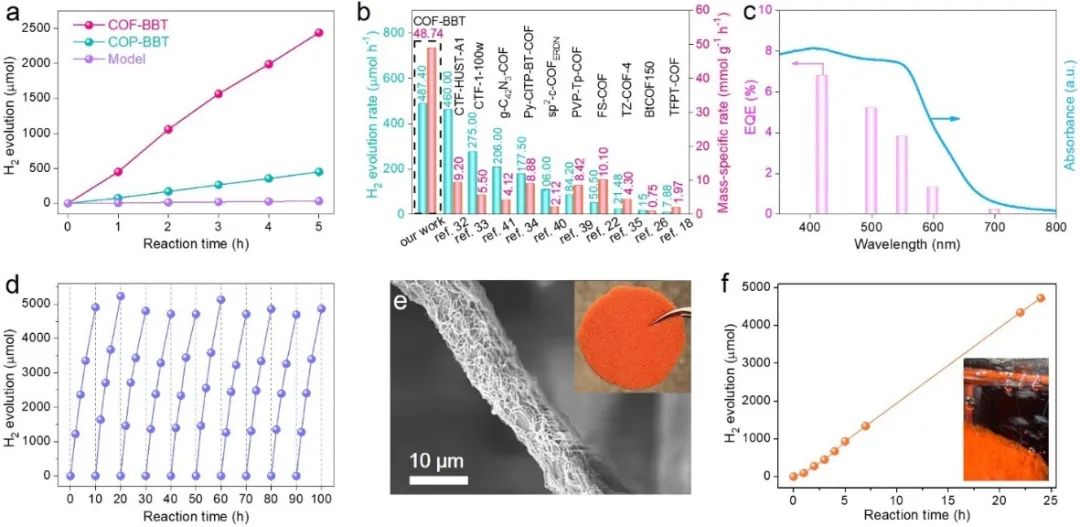

苏州大学李彦光教授团队Energy Lab: 锂硫电池用“类硫”电极材料的研究展望

近日,Energy Lab期刊在线发表了苏州大学李彦光教授团队关于“类硫”电极材料的研究综述。作者首先阐述了“类硫”电极材料用于锂硫电池的优势,然后总结了目前“类硫”电极材料面临的挑战和对应策略。最后,作者分别从材料大规模制备、结构转化机制和实用化设计等方面对未来“类硫”电极材料的进一步研究进行了展望。

ACS Energy Lett.: 酸性膜电极体系实现接近90%的CO2还原单程转化效率

该文章利用酸性膜电极体系 (MEA) 进行电催化CO2还原生产CO,实现了~80%的CO选择性、高达∼105 mA cm-2的CO分电流密度、~90%的单程转化效率和>50 h的长时间稳定性。通过系统评估H2SO4/Cs2SO4浓度比例对CO2还原性能的影响,揭示了碳酸盐/碳酸氢盐形成速率和质子扩散速率之间的匹配对于提升CO活性和选择性的关键作用。

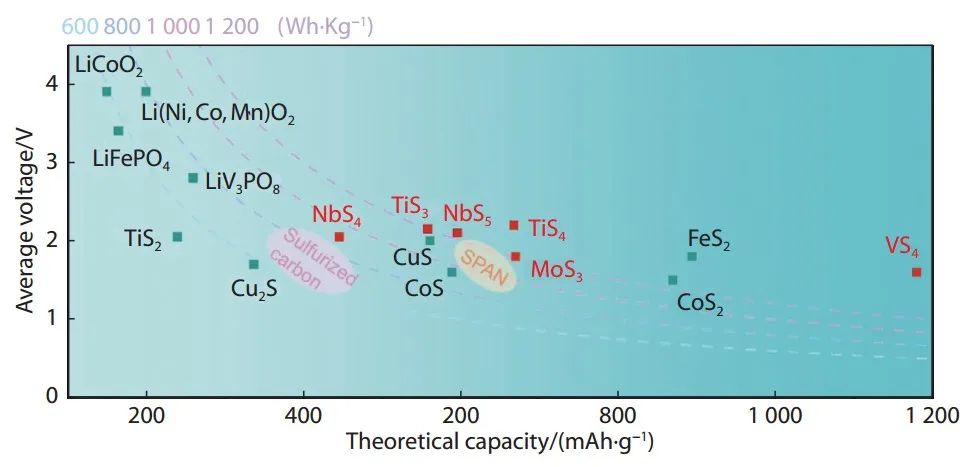

苏州大学李彦光等AM: Ir1-WO3强电子作用体系用于高效持久催化CO2环加成反应

本篇文章通过简单的水热法合成了锚定在载体WO3上的Ir单原子(Ir1-WO3)催化剂,该催化剂在低温下催化CO2环加成反应表现出优异的催化活性。

EurekAlert!: Two opposing approaches could give lithium-sulfur batteries a leg up over lithium-ion

一段时间以来,锂硫电池一直有望成为锂离子电池的继任者,因为它们提供了惊人的容量。 但到目前为止,在实践中,他们根本没有兑现他们的承诺。 两种相反的方法,都旨在减少所需的电解质体积可能提供解决问题的途径。 一篇新的评论论文比较了这两种选择,并考虑了它们最适合的应用。